Der Terre des Hommes-Aktionstag 2025

Weltweit sind heute fast 50 Millionen Kinder auf der Flucht – so viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie flüchten vor Krieg, Gewalt, Verfolgung, Armut oder Naturkatastrophen. Die meisten Kinder fliehen dabei innerhalb ihres Heimatlandes oder in die Nachbarstaaten. Nur ein kleiner Teil kommt nach Europa.

Doch während immer mehr Kinder gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, werden sichere und legale Fluchtwege immer seltener. Statt Schutz und Perspektiven zu bieten, verschließen viele Länder ihre Grenzen und Herzen.

Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November gehen wir auf die Straße, um ein deutliches Zeichen für die Rechte geflüchteter Kinder und Jugendlicher zu setzen.

Terre des Hommes setzt sich für sichere Fluchtwege, verlässlichen Schutz und gesellschaftliche Teilhabe für alle Kinder ein. Weil jedes Kind zählt – egal, woher es kommt!

Terre des Hommes fordert:

In den letzten Jahren setzen immer mehr Regierungen auf Abschottung und geben vor, damit »irreguläre« Migration begrenzen zu können. Dabei wird übersehen: Es gibt kaum legale Wege, über die Kinder und Familien im Notfall aus ihren Heimatländern fliehen können.

Aufnahmeprogramme aus Herkunftsländern, Resettlement und Verfahren zur Familienzusammenführung ermöglichen es Kindern, Krieg und Verfolgung auf legalen statt »irregulären« und damit gefährlichen Wegen zu entkommen. Doch diese Programme stehen nur wenigen offen und werden zunehmend eingeschränkt – dabei müssen sie dringend ausgebaut werden, um Kinder und ihre Familien zu schützen.

Kinder und Familien, die aus Krisen- oder Kriegsgebieten fliehen, brauchen verlässlichen Schutz und echte Perspektiven. Prekäre Aufenthaltstitel und Angst vor Abschiebungen machen es Kindern schwer, in einer neuen Gesellschaft anzukommen und sich eine Zukunft aufzubauen.

Jahrelange Unsicherheit bedeutet oft starke psychische Belastung. Geflüchtete Kinder müssen sich eine Zukunft aufbauen können – dafür brauchen sie verlässlichen Schutz.

Kinder brauchen mehr als ein Dach über dem Kopf: Sie brauchen ein sicheres Zuhause, Zugang zu Bildung, gesundheitlicher und psychosozialer Versorgung.

Kinder sollten aber auch die Gesellschaften mitgestalten können, in denen sie leben – ihre Stimmen und Erfahrungen müssen in Entscheidungsprozessen gehört werden.

»Wenn sichere Wege fehlen, sind Kinder schutzlos: Sie werden ausgebeutet, festgehalten oder sterben. Wer legale Wege verhindert, verletzt Kinderrechte – und macht sich mitverantwortlich.«

Fragen und Antworten

Wie Erwachsene fliehen auch Kinder und Jugendliche vor Kriegen und bewaffneten Konflikten, vor Perspektivlosigkeit und Armut, vor Verfolgung und Diskriminierung sowie vor den Auswirkungen der Klimakrise und Umweltzerstörungen in ihren Herkunftsländern.

Typische kindspezifische Fluchtgründe sind dabei die Rekrutierung als Kindersoldat*innen oder die drohende Rekrutierung mit eintretender Volljährigkeit, aber auch geschlechterspezifische Praktiken wie Zwangsverheiratung, FGM (Genitalverstümmelung bei Mädchen) und Zwangsprostitution. Zudem sind Kinder und Jugendliche von spezifischen Formen des Menschenhandels, der Versklavung und ausbeuterischer Kinderarbeit betroffen.

Gefährliche, »illegale« Fluchtrouten sind oft die einzigen Wege, die Kinder und ihren Familien bleiben, wenn sie vor Konflikten und Verfolgung fliehen.

Sichere und legale Aufnahmewege gibt es kaum, und die wenigen bestehenden Programme und Regelungen werden weltweit immer weiter eingeschränkt. So hat die deutsche Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, Resettlement- und Aufnahmeprogramme einstellen zu wollen und den Familiennachzug weiter eingeschränkt.

Kinder und Familien haben also oft keine andere Chance, als sich auf gefährliche Wege zu begeben. Wenn sie in Europa ankommen, haben sie das Recht darauf, dass ihr Asylantrag geprüft wird. Auch dieses Grundrecht wird zunehmend in Frage gestellt.

Die große Mehrheit aller Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland Schutz suchen, reist gemeinsam mit einem oder beiden Elternteilen ein. Knapp ein Fünftel aller minderjährigen Asylerstantragstellenden waren in den letzten Jahren aber sogenannte unbegleitete Minderjährige: Sie treten die Flucht allein an oder werden auf der Flucht von ihren Familien getrennt.

Die Motive für eine Flucht ohne Erwachsene sind vielfältig und komplex. Ein großer Teil unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter berichtet, aus eigenem Antrieb geflohen zu sein – entgegen dem geläufigen Mythos, »dass die Jugendlichen durchweg von ihren Eltern geschickt werden«. Wenn Eltern die Flucht ihrer Kinder unterstützen, tun sie dies keinesfalls leichtfertig: Verzweiflung und Perspektivlosigkeit bringt die Eltern dazu, die Flucht ihrer Kinder auf unsicheren Routen hinzunehmen.

Aufnahmeprogramme, die gezielt auch gefährdeten Kindern und Jugendlichen offen stehen, könnten Kindern die gefährliche Reise und ihren Familien das Bangen und das notgedrungene Einlassen auf Schleuser und Schlepper ersparen.

Um auf einem Linienflug reisen zu können, benötigen Kinder und Jugendliche ein Visum. Dieses wird nur im Rahmen von humanitärer Aufnahme vergeben (also über Aufnahmeprogramme oder Verfahren zum Familiennachzug).

Die wenigsten Kinder in Kriegs- und Krisengebieten haben allerdings Zugang zu diesen sicheren Fluchtwegen: Regierungen weltweit schränken diese legalen Zugangswege immer weiter ein.

Es sind häufiger (aber nicht ausschließlich) Jungen und junge Männer, die sich allein auf die gefährlichen Fluchtrouten begeben.

Der Zugang für Mädchen zu Fluchtwegen und Unterstützungssystemen ist oft stark eingeschränkt, und dieselben Rechtsverletzungen, die Gründe für die Flucht von Mädchen und jungen Frauen sind – wie Zwangsverheiratung, sexualisierte und familiäre Gewalt sowie massive Entrechtung –, erschweren zugleich eine Ausreise.

Aufnahmeprogramme, die gezielt besonders vulnerablen Gruppen offenstehen, sind deshalb besonders wichtig: Sie stellen sicher, dass die, die besonders bedroht sind, auch entkommen können.

Verbreiten Sie unsere Botschaft & Forderungen

auf WhatsApp und Social Media

Briefaktion: Aufnahmezusagen einhalten!

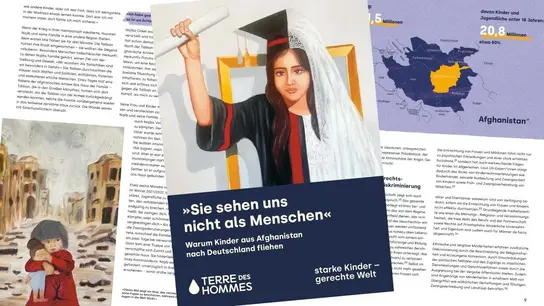

Es ist ein besonders akutes Beispiel für versperrte Fluchtwege, die Kinderleben gefährden: Das derzeitige Handeln der Bundesregierung, die ihre Versprechen bricht, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, denen dort Verfolgung, Gewalt und Tod drohen – weil sie sich etwa für Menschenrechte eingesetzt haben oder mit Europäern und Amerikanern zusammenarbeiteten.

Wir wollen deshalb den Aktionstag nutzen, um konkret Bundestagsabgeordnete aufzufordern, Kinder- und Menschenrechte zu achten und sich für die Einhaltung der Aufnahmezusagen einzusetzen.

Sie möchten aktiv werden? Sprechen Sie uns gern an:

Ana Jacinto

Referentin Aktives Engagement

Heike Knöpke

Sachbearbeitung Engagement